Pourquoi l’âge du consentement est-il si bas au Japon ?

Pourquoi l’âge du consentement est-il si bas au Japon ? Cette question suscite de nombreux débats et réflexions tant sur le plan social que juridique. Dans cet article, nous allons explorer les différentes raisons qui expliquent la position unique du Japon en matière d’âge du consentement et son impact sur la société japonaise.

Contextualisation de l’âge du consentement au Japon

L’âge du consentement au Japon est fixé à 13 ans. Ce chiffre peut sembler choquant pour de nombreuses cultures, surtout celles d’Amérique du Nord et d’Europe. Dans cette section, nous allons examiner le cadre juridique et social qui entoure cette loi.

Le cadre légal japonais

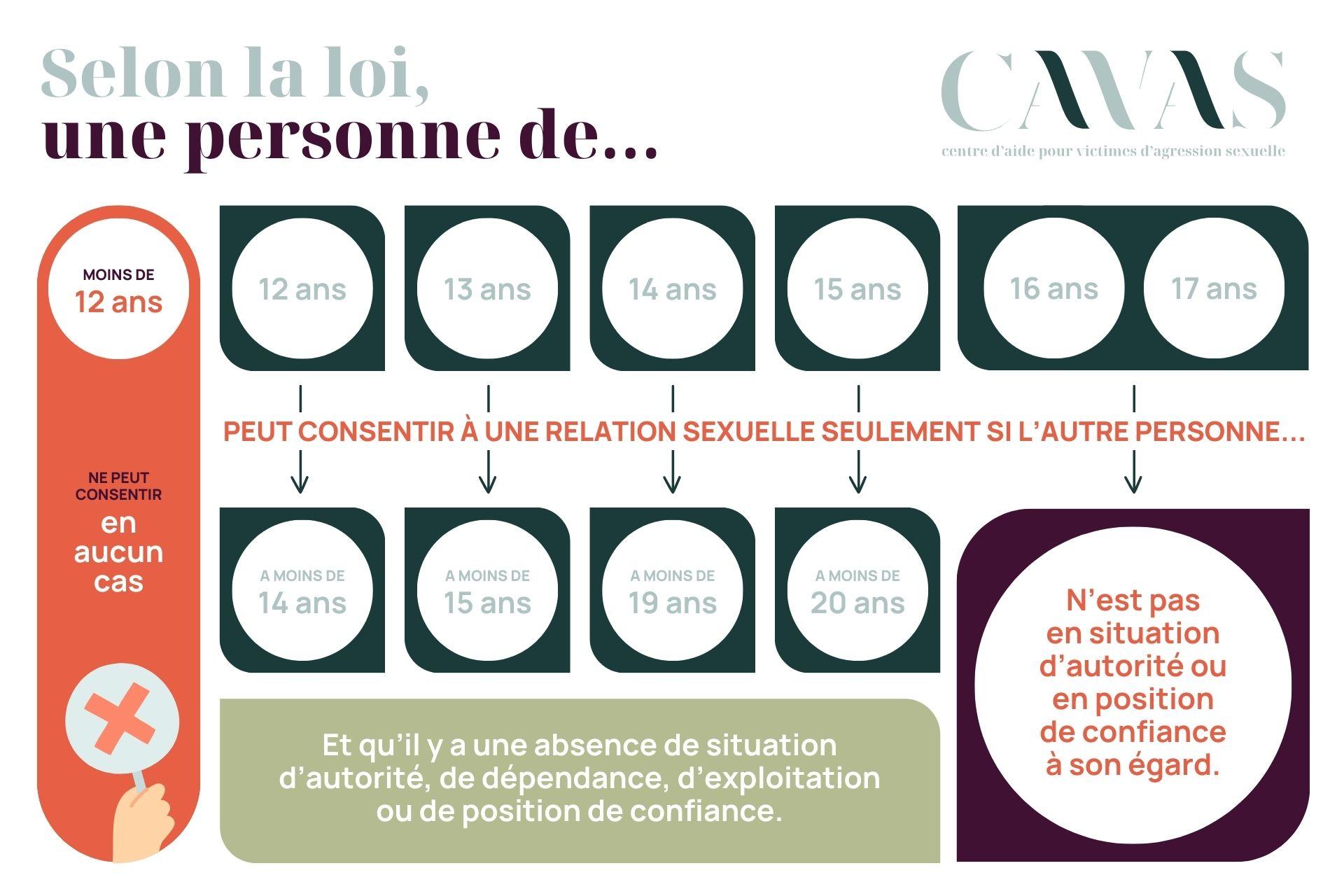

Au Japon, le Code pénal stipule que l’âge du consentement est de 13 ans, ce qui signifie qu’une personne de cet âge peut légalement consentir à des relations sexuelles. Cependant, il est important de noter que les législations régionales peuvent imposer des restrictions supplémentaires, ce qui peut aboutir à des différences dans l’application des lois à travers le pays.

- Code pénal japonais : Le Code pénal définit la majorité sexuelle comme étant 13 ans.

- Législations régionales : Plusieurs préfectures japonaises ont des lois qui augmentent l’âge minimum à 16 ou 18 ans pour des situations spécifiques.

La perception sociale de l’âge de consentement

Le Japon possède une culture unique, où la perception de la jeunesse et de l’âge des relations varie considérablement par rapport à d’autres nations. La notion de maturité peut être différente et influencer la façon dont les lois sont perçues et appliquées. Cela soulève des questions sur les attentes sociales envers les jeunes et leur capacité à faire des choix éclairés.

- Normes culturelles : Les jeunes sont souvent perçus comme étant plus matures dans certaines situations sociales.

- Éducation sexuelle : Le Japon a un programme d’éducation sexuelle qui peut être perçu comme insuffisant, ce qui contribue à des malentendus concernant le consentement et la maturité sexuelle.

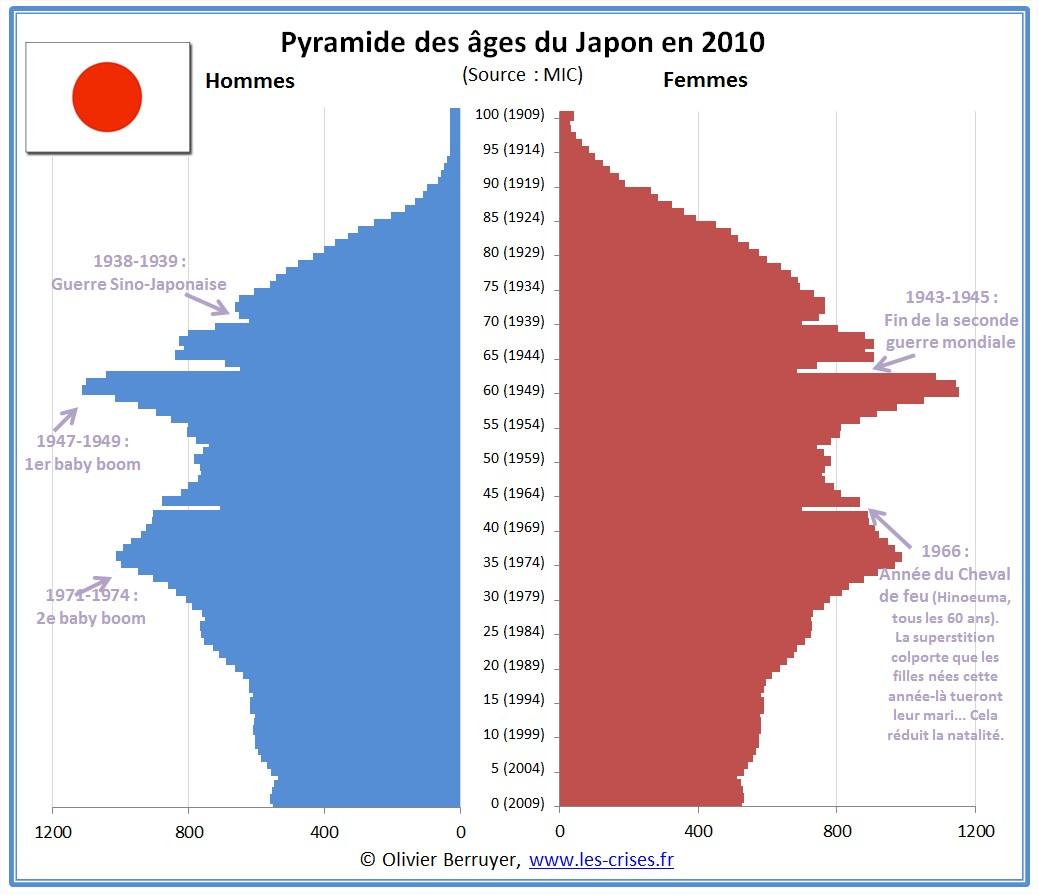

Analyse historique de l’âge du consentement

Pour comprendre pourquoi l’âge du consentement est si bas au Japon, il est essentiel de considérer l’évolution historique de cette législation. L’héritage culturel et les événements historiques ont façonné les lois actuelles et la perception des droits des jeunes.

Influences historiques sur le droit japonais

Le droit japonais moderne a été influencé par des systèmes juridiques étrangers, mais il a également conservé des éléments traditionnels. Cela a abouti à un cadre légal qui peut paraître archaïque au regard des standards contemporains.

- Règles Meiji : Introduites à la fin du XIXe siècle, ces règles ont établi un âge de consentement similaire.

- Influence occidentale : Après la Seconde Guerre mondiale, des révisions ont eu lieu, mais l’âge du consentement n’a pas été modifié de manière significative.

Les lois et les réformes sur l’âge du consentement

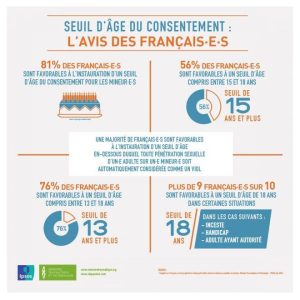

Plusieurs propositions de loi ont été avancées pour relever l’âge du consentement, mais elles n’ont pas souvent abouti. Les débats autour de ces lois reflètent les tensions entre les normes traditionnelles et les pressions modernes pour un changement.

- Propositions à l’Assemblée nationale : Diverses propositions ont échoué à obtenir un consensus suffisants pour modifier le Code pénal.

- Activisme et campagnes : De nombreuses ONG et groupes de défense des droits humains militent pour une révision des lois concernant l’âge du consentement.

Conséquences sociales et psychologiques

L’âge du consentement si bas provoque des implications sociales et psychologiques significatives, tant pour les jeunes que pour la société dans son ensemble.

Impacts sur les jeunes

La possibilité pour les jeunes de consentir à des relations sexuelles à un âge si précoce peut les exposer à des situations difficiles. Cela soulève des préoccupations concernant leur bien-être et leur développement.

- Maturité émotionnelle : Beaucoup de jeunes manquent de la maturité nécessaire pour naviguer dans des relations sexuelles.

- Risques psychologiques : Les statistiques montrent que les jeunes qui commencent à avoir des relations sexuelles à un jeune âge peuvent faire face à des conséquences psychologiques négatives, y compris la dépression et l’anxiété.

Conséquences sociétales

Les lois concernant l’âge du consentement au Japon alimentent également des préoccupations sociétales plus larges, notamment en ce qui concerne la violence sexuelle et l’exploitation des jeunes.

- Violence sexuelle : Les chiffres indiquent une prévalence élevée de cas de violence sexuelle impliquant des mineurs.

- Exploitation des jeunes : Des cas d’exploitation sexuelle de jeunes filles, souvent encouragés par des réseaux sociaux, font partie des préoccupations grandissantes.

Appels à la réforme et perspectives d’avenir

La discussion sur l’âge du consentement au Japon n’est pas limitée aux débats juridiques. De nombreux acteurs de la société japonaise militent pour une réforme des lois et des pratiques qui visent à mieux protéger les jeunes.

Initiatives de réforme

Des propositions concrètes ont été développées pour faire face à ce problème, incluant des changements législatifs et des programmes éducatifs.

- Modification législative : Propositions visant à relever l’âge de consentement à 16 ans.

- Programmes d’éducation : Initiatives pour améliorer l’éducation sexuelle et sensibiliser les jeunes sur les relations saines.

Perspectives d’avenir

Alors que la société japonaise continue d’évoluer, la question de l’âge du consentement pourrait être soumise à de nouvelles réflexions. L’engagement de la société civile et des groupes de défense des droits s’avère essentiel pour pousser à une réforme positive.

- Engagement de la jeunesse : Les jeunes Japonais commencent à s’engager activement dans des discussions sur leurs droits.

- Influence internationale : Les standards internationaux en matière de droits humains peuvent également inciter le Japon à réévaluer ses lois.

Conclusion sur l’âge du consentement au Japon

Il est crucial de comprendre pourquoi l’âge du consentement est si bas au Japon. Un mélange de tradition, de législation unique, et de perceptions socioculturelles a abouti à une situation singulière. La nécessité de réformer ces lois est de plus en plus reconnue afin de protéger les jeunes et de promouvoir des relations saines et consensuelles. Le débat se poursuit et il est essentiel d’engager davantage le public et les décideurs politiques sur ces questions.

En explorant les nombreux aspects qui entourent cette question, il devient clair qu’une meilleure protection et une information appropriée sont des éléments clés pour améliorer la situation actuelle. Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez consulter ce lien du blank »>Human Rights Watch et celui-ci pour des données plus approfondies : blank »>UNICEF.

Laisser un commentaire